12 信念

相信与信任,是一个渐强的情感力度。你很难掌控那柔韧系数不定的心性弹簧。将心全部交给一个人,是一件放弃勇敢的无知行为。以为这样就可以得到最安全的羽翼的庇护,可以有无私的爱与互悯的恨,然而那是理想主义的飞行试验。真正的爱,还是在自我,如果一个人不能坚定地决定自己道路,那么两人的爱也只是虚设。是充当修饰的从属关系。

不管距离多么贴近,也不管距离多么遥远,都得相互确定彼此的信念空间。爱一个人,在相信他之前,要相信自己。妥善地互不干涉,保持私有的自由,这是恰当的爱的做法,但却很难真正做到。

当彻在四月生日时收到弥从远方来的礼物,淡淡一笑,便将包裹推进桌子下,那里面的信上只有四个字。彻想起这是弥许久之前承诺过的事了。如今想来,那时光已经泛黄地翻到了书本的末章。

生日刚过没多久,彻搭了很长时间的车,到张的住处,与他了结一次麻木而无关性欲的做爱。归来的公车,苍老地叨唠着性情中的时光,似乎只有自然才是人类生为本原生物体的唯一永恒不变的信念。

13 雨落

想起印象画派的光影描摹,点点触上了画家对风景的凝神细察。这朦胧的细雨开始落下,世间一切伟大的与渺小的都将被笼罩,在此之际,或许你才是我而我是伟大,爱才是恨而恨是无。彻望着窗外雨点细碎的落笔,在大地上洒下属于点彩画派回归自然原色的色点,风对雨显得格外殷勤柔和,飘摇中洗净了来自天堂的劫难遗痕。田野中早稻已经收割完毕,一堆堆稻垛留守着田地的神脉精髓,那些仍在绿意荡漾中生长着的稻田,贪享着这甘露的恩泽。

如果爱就是一种恩泽,那它是否不会再看对象,而物物公平地细洒福光呢?这种恩泽不该预先宣告了其作用与功效,那已带给人们的盲目期待,正成为埋葬幸福的深坑。

至少不要贪求一切美好的事物。若美都不存在,那么丑也黯然退出舞台。

至少雨的恩泽是实际而可触的。我想要珍惜的也是如此。彻这样想道,转面瞅了瞅对角的煊。空调还是原样,车厢内称不上温暖,其实外面也不见得就有多冷,这种季节的睡眠还是很美妙的。彻真心希望煊可以做一个好梦,可以翔游一个与现实世界并行不悖但又更添美妙的精致世界。这种思想的双线螺旋前进,是无数可能性的衍生环。不过彻最希望的是,多重并行世界里可以有一个世界,彻吻了他,然后煊爱上了彻。如果命运有条不紊地行走下去,这也只是虚幻罢了。你可以笑笑而已。

周围四座的人开始苏醒过来,午后的喧嚣顷刻占满厢内每处闲置的角落。这种喧嚣仍是宁静的,你大可感知人性最底层的热度与寂寞,还是有少数人能安然沉眠,煊便是一个。彻想那或许是他所听的音乐便从大空间中分隔出完整而相对独立的内部空间吧,那般睡眠是令人艳羡的,尤其是在旅途这无聊透顶的时刻。

彻决定起身活动一下,要不然老坐着也不舒服,顺便去上个厕所也是很好的。路经煊坐的那处时,彻偷偷地向左瞟了几眼。其实大可不必偷偷地,煊本人是绝对不知道自己是他人的欣赏物。这种仅此一方的窥视,大可坦荡荡的。

煊的喉结细微地动了几下,睫毛是安静地弯着,原本没印象的鼻子,现在以这个站立的角度看来是优雅地挺着,稍微显出卓尔不群的傲气,向来这种徽征是彻所惧怕的,现在如此近距离地观看难免有了压力。走过去后,发现煊的鬓角与后颈还是那么的清爽干净,很容易就萌生去亲吻的冲动。

从洗手间半敞开的小窗中看田野,细雨中有两人并肩持伞而行,那种远处的相对看来,是无比至上的详和与安谧。那两人可能是姐妹俩,可能是兄弟俩,或者是兄妹、姐弟俩,或者是情侣,那皆是背影。

而彻真切看到的是自己和好友莫。他和她在弯弯曲曲的巷子里行走着,平静,和谐,没有紧促感,仿佛那巷子是走不完的仙境之途。深冬的早晨是黑夜一般地统治世界,高三生的彻从家里出来,碰上岔路上来的莫,没带伞,她也不匆忙,仿佛雨点是万分甜蜜的拍打。两人共撑一把伞而行,在那条弯巷里,上学的出口是莫名的平衡破坏,两人可以那样静心地走在这弯巷中,长而无限,宛若不知足的探宝者。

没有多说什么话。因为知道有些话是不必说的。彻记得那次问起最近看起的漫画,也是他推荐的。但或许结尾在莫那里。彻也不清楚自己追问的情节是什么。只知道那是关乎情愫。

两个人本来一开始就注定要在一起的,却总要磨那么多卷漫画,然后才在结尾由他们在一起,这就是人生模式吧。

莫的细语在深巷中听来,幽幽却有亲和力,回荡出一圈又一圈的涟漪。

彻完全忘记自己说了什么赞同的话。但清晰地记得望着身旁的女孩,她深敛的眼神与淡拢的嘴唇,有着确属情谊的真切。就算是分开了,他想那也会有一个好朋友的存在回音。

彻自然告知了莫自己的性向,那是一个无比温暖的答语。

“我不在乎你是什么,对我而言,你就是好朋友的存在。不管你发生了什么事,一定要告诉我,不管你在哪里,如果你需要,我会立刻赶到你身边。”

那个暗夜的文字在手机屏幕上看来,是闪烁着火苗跳跃的热量。因为理解,人的个体有了价值的肯定与包涵,因为相互取暖,可以有了浪漫的旁生与现实的拯救。

雨静静地落下,那是新生的起点。是坠下的轻松与自在。彻走回座位,靠窗的风景依旧缠绵在蒙昧的雨幕中,那些忧伤的精灵全都翩然回家了吗?那些绝望的堕之天使都已经找到回升的源泉了吗?世上有人不幸,有人伤情,便把这清丽的雨叫下来了吧?

彻望着雨落的频率,不怎么绝望,却想起绝望的阅读。那是作家张维中的《白色雨季》。男子A已经身患爱滋病晚期,男子B是细心照料他的亲密爱人。男子A痛苦地想自杀来避免瞅见最终病魔的狰狞面目。男子B竭力挽留,无比伤痛地望着爱人的憔悴与绝望。男子A要他好好活下去,为弥补自己的过早离开,也要一个人活下去。男子B要他现在为了他的爱活到最后一刻。

城市。公寓。雨季。病期。男人。男人。死亡的肉身。健全的肉身。爱他的情感。爱他的信念。他自杀一次,他拼命救过来,雨在静静落下。他又自杀一次,他还是努力地抢救,雨继续地下着。这种生死线上的挚爱,是绝望的烙印落在各自的灵魂里。你死了,我还爱你,你活着,我更爱你,于是我要把你从死亡拉出来与我生活,即使我将无比痛楚地交换这价值。两个人的甘苦厮守,都是慢性自杀。他要死,他要先于痛苦地死。而他害怕失去他,害怕失去爱,害怕自己在他死后,丧失本能的生存力量。

雨季。窗口。守望。凝视。世界失色。心灵失色。一切的一切还原最本质的白色。爱情是在落下还在早已死亡,希望与拯救又在哪呢?

男子A最终如愿地自杀成功。男子B独自在阳台上,望着绵绵无期的雨季流淌无限白色的茫然与不知。泪,可以流下,也可以永不流下。

如果我死了,你愿意为我而死吗?

这个问题,彻是找不到一个人来提出。但又在白色雨季中的漫长中,小心翼翼的珍藏下去。

如果我死了,你愿意为我而死吗?

我想会的。

不。我要你为了我好好地活下去。

彻想不下去这样的梦境。因为雨落的轻盈让人无法去深重想象,悲伤落完之后,那又该是什么再落下。一切都必将清醒过来的。这是法则。

14 梦

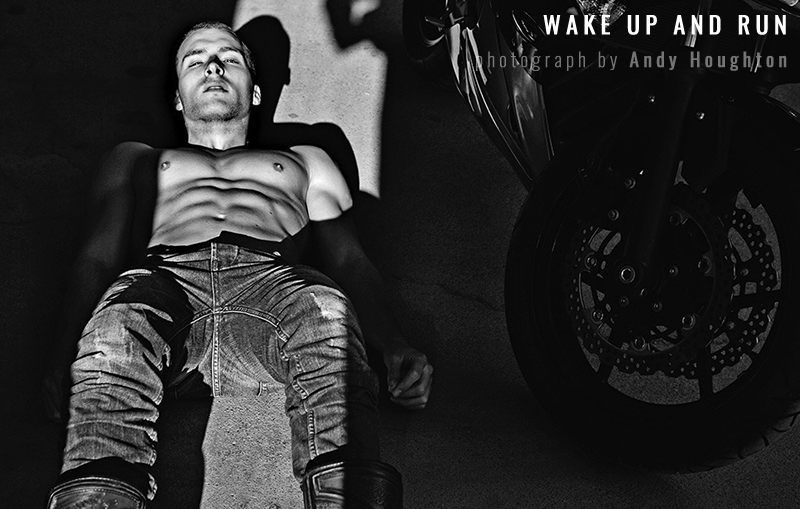

彻开始奔跑。天空很晴。开始是一直安安静静地走着,但总觉得头顶上有东西在压下来,他走到哪,那就有这种紧坠的无形物。那些街道没有多少人在行走,彻发现他们都乏力地抬放着脚,步履异常缓慢得如同玩偶一般。彻那时猛地记起自己是要赶去上学的,看了看手腕上的表,顷刻间拔腿而跑。但一跑,便发现头顶上的不知名物体也紧紧压随过来,并开始有了队伍行进的整齐如一的步点,那种停顿协调的声音在彻听来简直是有如催命钟般地惹人生厌,但又同时惧怕无比,那种杀气是阴阴地压在头顶上。不散开。

没有什么地方可以摆脱自己的危机。冲到学校,却发现那里在朗读声之上的天空异样地凝结着云朵,虽然曼妙但毫无纯粹的美感可言。彻决定不去上课,算是睡过头没醒来,毕竟想跑到一个尽头将头上那无名物给竭力挣脱掉。

又开始奔跑。双腿一切的弹力都将用尽,但还可以快速地奔逃,不明力量地。肯定不是拯救自己的性命但确实想把自己从一种束缚中给拨出来,用双手狠狠地拔,出来之后再厉声命令其奔跑,没有目的没有尽头地逃。

彻也不觉得累。但怎么努力也还是达不到飞翔的快感。那双臂的轻摆,让线条的跳跃激发了周遭一切事物的舞蹈欲望。那堆无形物还在后头不紧不慢地跟着,细细听来,有时钟清澈的滴答声, 有男人女人的对谈声,有孩子纷杂的叫嚷声,有各种各样的鼾声,还有激情万千的呻吟声。

不管怎么听,不管怎么思考,是没有结果的。冥冥中的惧怕开始升腾在脑海里。彻发觉听不到自己奔跑中的心跳声,猛掐着自己的喉咙,也还是没发出紧张的喘气声。

风大声地吹喇着赛跑节奏。但世界却显得很平静与安和,这是一个不可理喻的颠覆时代。彻清晰地记得那过程当中的玩味真理的爽快畅透,正是莫名奇妙地奔逃,使他反逆着许多事物的真相。

城市林立的建筑,冷冰地竖立着无意识的构成。那些不明物将阴影投递在这里那里。彻穿梭钢铁森林的间隙中,最终冲了出去。那是旷野,他知道,那种道路的空无前景开始开拓另一神秘而明朗的光明地。他开始缓下呼吸,发觉自己身上的汗一下就坠在泥土里,然后青草立即开花,花却狰狞地衍化为盛意的荆棘,顷刻那片旷野全都覆盖了这种寄生物。彻继续开拓着道路。但格外艰难。

鞋没有破。但鞋沿边上的小腿肉有被细刺划过的痕迹。彻顿时间不想跑了。于是心甘情愿地跌倒下来。

但就再也站不起来了。头上的不明物先是转着圈徜徉着。后来一格一格地压下来。最终进入了彻的身体,从每一个肌肤上的细孔。那时刻,彻霎时有了力量,坚决地站了起来。但却闭着眼,始终睁不开。向前走路,脚也不在流血,也走上安全的路。但却很清楚的看出,他是在睡眠状态中,这种行进的微妙轻盈展露着彻内在的渴求。他只是想不停地走下去而已。最好是没有痛苦。永远在路上。

但却在那时,有人越过荆棘野地,紧挨着彻,猛拍他的肩。他醒了,对这陌生人说,你好啊,你也是刚做了个美妙的梦么。

这不明性别的陌生人什么话也没说,突然吻了彻的脸颊,然后头朝向前方,与彻并肩走着。

彻看不清这人的真面目。但也无关紧要,彻接下来最重要的是邀请这个人陪同自己走下去,能走到哪里尚不知,因为这汗凝成荆棘路是要走去很多时光的。

彻垂下手,捏着自己的大腿。觉得特别酸痛,有种过多活动的遗留症。他是猛地低下头,才从靠窗的睡姿中脱离出来,于是清醒了。周围一切都还是那样的静态,但自己的头发一觉醒来已经乱了。窗外的雨稀疏了许多,天空还是半阴着,毫无光线破开的源洞。

那个时候的煊已早于彻清醒,开始闲散地观看着窗外。一会儿,从身边包里换了张CD,重新开始读取音乐。

15 思想·流

列车的行程已完成了大半,车上陆续有人在中途站下去了,厢内的座位空了不少。雨小下去了,随着车的南行,将会进入无雨区了吧。气氛总是从冷清过渡到热闹,又遁回到冷寂中。乘客的未完成心态开始情绪的停滞,抑或即将到来的结束会给这松弛遐思的状态带来一个翻转。什么都会有尽头,无常的心境是给不了永恒的愉悦。彻周围的面孔都渐趋熟悉,但眨眼便会遗忘掉,这面具表象下的真实是如何也无法探访的。这是间隔。

而眼前的这位煊,不管表面多么和善,对于彻来说也只能是一潭深渊。彻就是站在悬崖上,无比欢悦而又贪恋不已地深深凝望着脚下,那距离与时光早已迅疾地落入虚无。煊似乎在自语,似乎在哼歌,不管怎么样,都不会诉与彻听。两人早已交错而过了,只是都怪彻牵强而不知趣地赖在交会点不走。煊是时间之外的煊,是过去的彻所遇到的,现在的煊是属于未来的,但现在的彻仍无奈地望着过去的煊,将来的彻将远离未来的煊,也只能这样孤立下去。无奈在蔓延。

彻把书签放进已看了三分之二的《扶桑》,合起来,放进随身的行包里。大概这最后的闲暇时光是不适合精神幻游的阅读欣赏。煊从一开始就打算是在音乐的陪同中抗争无聊的。现在彻望着他轻扬的嘴角,想想自己旅途上遇见煊的幸运。

假设。如果彻所在的学校没有像现在这样令人生恨地推迟放假,而是像其他学校统一放假的话,彻应该会早日作好假期的安排。如果彻不是未能如愿在那个城市找到家教的话,身为大一升大二生的他不会急急地回家。如果当初去火车站买票的时候,彻没有投机巧妙插队的话,自己是买不上这张恰好靠窗的票。如果开头那个吵闹的小男孩没有用其尖嫩的嗓音把彻从睡眠中拉出来,那前一天去通宵上网的他怎么样也会伏在车桌上呼呼睡死的。

但正是这为数不多的条件,才使得这时这地的彻可以注意到煊,可以从幻想中取悦自我深藏的情欲。而每一个假设都是对所谓机缘的反诘,缘分的浮出尘世只会惊起世人贪求的目光。假设的破灭后,现实还是哭笑不得的现实,是永不谢幕永上同一场悲喜剧的生活剧场。

首先这个开始,我要念出两个词:懦弱和羞赧。但我也从未郑重地自我解释过,因为发现自己的来临便是各种错误的集合。世界,内心,我跳跃着一个又一个词语的字面意义阶梯,但早已知道是无法完整地表达出自我。

我是彻。是一个内心懦弱而羞赧的人。面对命运的有趣轨道,我百依百顺地眺望着线路与地平线,心想反抗而又不能。承认自己,便是承认了世界。驱赶身体的寒冷后,我承认了性,以及自己暗涌的欲求与自虐。我找不到丢失的衣服,丢失的眼泪,丢失的情感,找不到我丢失的尾巴,丢失的角,时光把我早早地带走,又遗弃了我,我一无所有地赤裸着身子,在一个比一个空洞的房子里游晃,寻找,脚印,等待,言语。小的时候,不明白天堂,不知晓地狱,却在一个个拥抱自己的男人与自己的身体碰擦间看到生命源于天性的裂缝。那些男人的假意笑容被欲念的利爪撕得粉碎,手臂贪婪地伸开,只是想触摸一下自己无法引发的快感。他们爱他们的性,不是我的,我是麻木的孩子,痛恨表象的性,痛恨深层的爱,痛恨各式绝望的矛盾。

现在上帝派来的煊,只是男色诱惑的一色而已。我望着他,深情地凝望,毫无感情地想去接近他。在火车这等物欲集大成的载体上,他的出现,是黑暗灵魂唯一微弱的光,我只是知道,他激起的是我的情欲。他可以不是特别好看,但气质鲜明而有蕴涵,那种由内层外溢的气质散发的迷香很容易让脆弱者丧失抵抗意识。

我想接近他,不是为想和他做爱,而是为了和他相爱,想触摸他拥怀他,不是为了性,是想就这样亲密无间下去。和他在一起,和生在一起,和死在一起,和勇敢决绝坚毅相信在一起,和懦弱羞涩无奈无能在一起,和彻底的黑暗在一起,和永不落地的堕下在一起,和毫无天堂可言的飞翔在一起,和没有归路的逃离在一起,和永不轮回的无限流放在一起,和单纯的他天真的他质朴的他干净的他幻觉的他虚空的他永久的他在一起,和我自己在一起。

如果他也望着我,我想从他眼睛澄澈中找到那一个我,跳进他的眼睛,找到他世界里的我:

a. 你暧昧地望着我,旁生的无情喧嚣遮掩不了永不回头的眷恋与反叛,你是想要我吗

是你一直在望着我吗?是的。是一直在幻想乐园中拼贴着我吗?恩,是的。看来我会有很多很多的假想版本,都在你无法自控的迷恋幻觉里。我望着你,是真实的宿命,可以这样平静下去,也别无所求。是这样吗?是的,因为无能的我并不能将你复制还原成我要的真实。那你的深切凝望是一种致命的折磨,你还在期待什么尽头吗?不,我沉迷的是现在,遥远的以后你也不将是吸引我的你,那种未知是珍惜现在的必要。如果有机会,你会说你爱我吗?但可能你会沉默,所以不说。如果你丧失了勇气?其实早已将勇气抛离,毕竟我一直在胆小窥视我之外的世界,而你对我而言,是一个迷彩交叠的世界。你真的懂什么是爱吗?不懂,也永远不懂,但不会假装,更多清楚的是敏感而已。你是谁?我是你的对面。

煊开始走过来,一直端详着我,思索着细节的尽善尽美,或者退一步猜想完整。我直视着他前进的脚,微乱的发,清楚地听见自己的心跳。我不会低头,也不会脸红,唯一会的是口吃。他开始笑了,他开始说了,我开始聋了,我开始哑了。那是一个只可见背景的音乐剧,人物尚未交锋,音乐便已放完。我望着自己的舞蹈在柔弱不定的自责中死去,我看到他的利器在简明的战场上寒光四射。

我猛掐着自己的脸皮。然后他疯狂地大笑,笑我的无知与天真。那时的煊已经走到了眼前,他居然抬手轻抚着我的发,接着将手放在我战栗的肩上。我说,你该说再见了吧。他仍是给我一迷人的微笑,如果你把你的喜欢倾诉于我,我想我会接受并珍惜,可能这也是喜欢吧。

我开始不安起来。很多蚂蚁从我的皮肤爬过。恍惚间才发现自己和煊相向站在人群早已散尽的站台上。我的行李和他的行李一左一右排着,怎么看也像是离别的陈设。

他后来过来吻了我,说起了爱。我开始忘了,而他还在笑着。

如果这种滥俗情感可以随地开花,那么沿途的风景早就将平淡晦暗扼杀。而这种理想,不能只浮于云端上,世俗的真实眼泪是咸的,你是世俗,我便是你的泪。美好是第一步台阶,我想所谓俗套也不过如此,但还要努力从这个煊眼睛中,剥开外壳,进入另一层的煊。那时你会知道,人才不可能单纯,请收起你无瑕的微笑吧:

b. 是你执意追逐了我的罪恶,我的自残白花凋谢在你流泪面庞,我是爱你的呀

我开始跟踪他。紧紧地拽着我的包。轻巧地选择便捷的路线。他应该不知道我的兴趣所在,不会留意到都种焦灼的目光探询着。我只不过是望着下午的剪影有些遗憾且叹惋的迷恋,仅是迷恋这种单向前进的好感。

煊在一个拐角处停下,然后转过身,稍低头。我依然平静地走过去,假装陌生。他猛地拉住正要走开的我,说,既然你要跟,那就让你跟到底。他就这样狠狠地紧抓着我的右手,绕过一条又一条繁乱街道,来到一个有些破旧的公寓区。他把我领进一间仓库房,要我坐在靠窗的椅子上。他到里间去喝水。我透过小窗望着外面的芒果树,始终看不到纯蓝的天。悄然间,他已在我的身后,突然反拧着我的双手,用不知哪来的绳索绑捆着,接着把我转过来,直接锁在窗杆处。我没有说一声话,没有流汗,没有心慌。他开始点烟,姿势同样干净优雅,但那丝坏意开始隐隐飘泄出来。

你是想要我吧?你是想我和你在一起吧?想我能摸你,想我吻你抱你和你做爱?可是我不知道我怎样可以让我满足,让你满足,但你如此倒是激发了我的欲望。这是临时的,又是长久的。是纯粹的,又是浑浊的。这是偶然的快意将我爆发在旧我之外。你想要爱?还是要我告诉你那不过是一个笑话?你想要满足吗?但我恐怕我的小心翼翼只会是让你备受难过。如果要我喜欢你,那你得先喜欢痛苦的隐忍,间杂的深敛的快乐。

煊把烟塞在我的嘴里,麻乱有力地脱掉我的衣服。瞬间,终成一丝不挂。他拍打着我的手臂我的肩膀我的侧胸我的腰部腹部腿部。后来只拍打我的脸庞,一声比一声清脆。他又把烟重又取回去,叼在嘴角,俯下身,在烟雾总挑逗着我的下体,烟雾未尽,他已消失在这个房间里。我身上的处处伤痕才或是对爱的迷情挽留。

我在房间之内说,我想追上的身影永不属于我,但我还是想望着他一步步离我远去,我按自己的方式追逐,那只不过是占有了别人的梦。

他在房间之外说,你是探求,我是错误,一切的罪恶是相互间的排斥与亲和,你想接近我,但我隐晦地罪要挣脱你。你是无穷,我是淫乱。

绳索是我。烟雾是他。

在绳索的死结里再尝试去解脱烟雾的纠缠不休,但发觉不过是过去的影子。

呵,如果真的有这样硬性人物的硬性故事诞生于我的周围,那么新奇感与恐惧感,都只怕被源源不断的对绝望爱欲尽头的忧伤给淹没。不要无病呻吟,不要故作清高,如果你要走开,我还可以看风景,那里有静止的爱情。尽管是淡漠的迷宫:

c. 你如释重负地找来,我意犹未尽地离开,你要的路标在那,我要的出口在哪

心里开始放下一样东西,神经也平缓自然起来,我不再看你,我已找过你。你是橙色的男孩,是生命流动总沉淀起来的热忱。我知道我脚下是急流的河,所谓爱的最后一座桥已被击垮而飘走,这是没有路的前途,但我这一类人却竭心尽力地前行。无路可走却也不能后退了。没有上天安排的合理之路,我还要顺着心之自然去踏出一条属于自己的正确道途。

你是煊。你是站在我面前的男孩。有由心而发的微笑。有随乐而生的吟哦。煊在近处,却是在离我相隔的彼岸。那是有如天堂圣殿的欢乐极限之地。他站在那,对我无知地微笑,将自己的魅力送给清风送给流水。我冥冥中找来,却发现我的尽头只是河岸,他永远不会是我真切的尽头,我可以放下担虑的包袱,我可以没心没肺不计后果地望着他。他是对岸。我是望着樊笼世界之外的世界。他抬手。他低头。他收脚。他转身。那些属于我的分镜头一幕幕在眼前被“忘记”收回了胶卷。我最终还是不能记得他。最终将遗忘这条河及它的彼岸。时间带我走,但又分秒刺激我的过去,最后把我抛弃在一个陌生地,我唯一怀念的是当时莫名的涌动,那种温暖不为任何一人。

他站了许久,终将起脚离开。我看见他神色惶惑地寻找着什么。我想那应该不是记忆。他收拾好一切,却背负好探求的灯盏。我从来不了解他,从来进不了他的真实。他的困惑苦恼他的黑暗湿冷也永远隐匿在我所见的印象之下。我喜欢他,现在也可能他喜欢的人给了他一个谜语。他猜不出来,就走不过去。他停驻在此地,不无留恋地想离开。我清晰地看到最终的谜底,想等他离开,我便心甘情愿理所当然地转身,离开。

我说,我从开始就倾情凝望着他。他离我很近,但永不会听到。

他说,我爱的美好还需去寻求。我在他对面,漏失了讯息,但觉得他是面善的人。

我跳到的空间都不是真实。那个世界我想去探访,而谁给我钥匙?

什么时候开始,我的想象开始枯竭,这种陌生的无能为力带给我一种道路纵横交错的迷失性空白。如果不再臆想下去,我是我,他我不认识,我他不认识,他是他。如果真实推想下去,我喜欢望他,他讨厌我望,并将一直厌恶着我,排斥这样错乱神经的我。如果现实观望下去,他会去他爱的女孩身边,我会再继续无望地寻找。那些从他眼睛里翻出的混杂镜像中的我,是各种分裂的我。种种可能与不可能,可信与不可信,早已消亡在主观的幻变思想里,一时的兴奋,便能从手掌之面构建起欲求的殿堂,但结构元素都是自己的断想。我还在这里,煊还在那里。他虽是我的主角,我却只能永是他的观众。我为他鼓掌,他看不见我,仍迷人地答谢微笑着。我是暗。他是明。

他什么都不会改变。能改变的是我幻想的色彩。

我为何要如此看他。我更可以接受夏日的洗礼。如果因为我是错乱,那么我就应该正确地撕毁自己的痴性眼神。我不是在爱他,而是在爱我幻想中的偶像,爱的是我的幻觉。我把自己迷失了,那我又是谁?是那个一直在男子身体与身体之间一晌贪欢或奴役于性的男孩吗?看着颠倒的自己,怀疑着性与罪,怀疑着世界。或许那名以色列女诗人的正色宣言“我是一半长着乳房一半长着即将勃起的阴茎的天使”,更能归属我这种人的自由自在的无爱疆域。但我不是自诩的天使,我只是永不愿哭泣的孩子,我不会迷失,但想一直奔逃,想去一个美丽地方,但永远要在路上。我可以不要性不要爱,但我还是想要飞翔,尽管早已堕下疼痛不已,只要羽翅还在。

如果时光轮回,我有了万能的钥匙,我愿生为沉默的树,生长那树的沉默稳重,始终和天空大地恋爱。花静静地落下,旅人即将远去,天空与地面的结合处将又缝进谁的思念。

你一直在凝望着什么?喂,说你啊。

彻几乎听不见女生的问话。即使脑内有意识,却也不情愿回答。他后来随口应付了几句,尔后开始从窗外沿路的红壤土层截面中寻找记忆的流线,那里的时光被叠积起对生命致敬的祭奠之塔。彻没敢再仔细观察煊,怕自己的胡思乱想更会使周围人看出表面呈现的不安与焦虑。