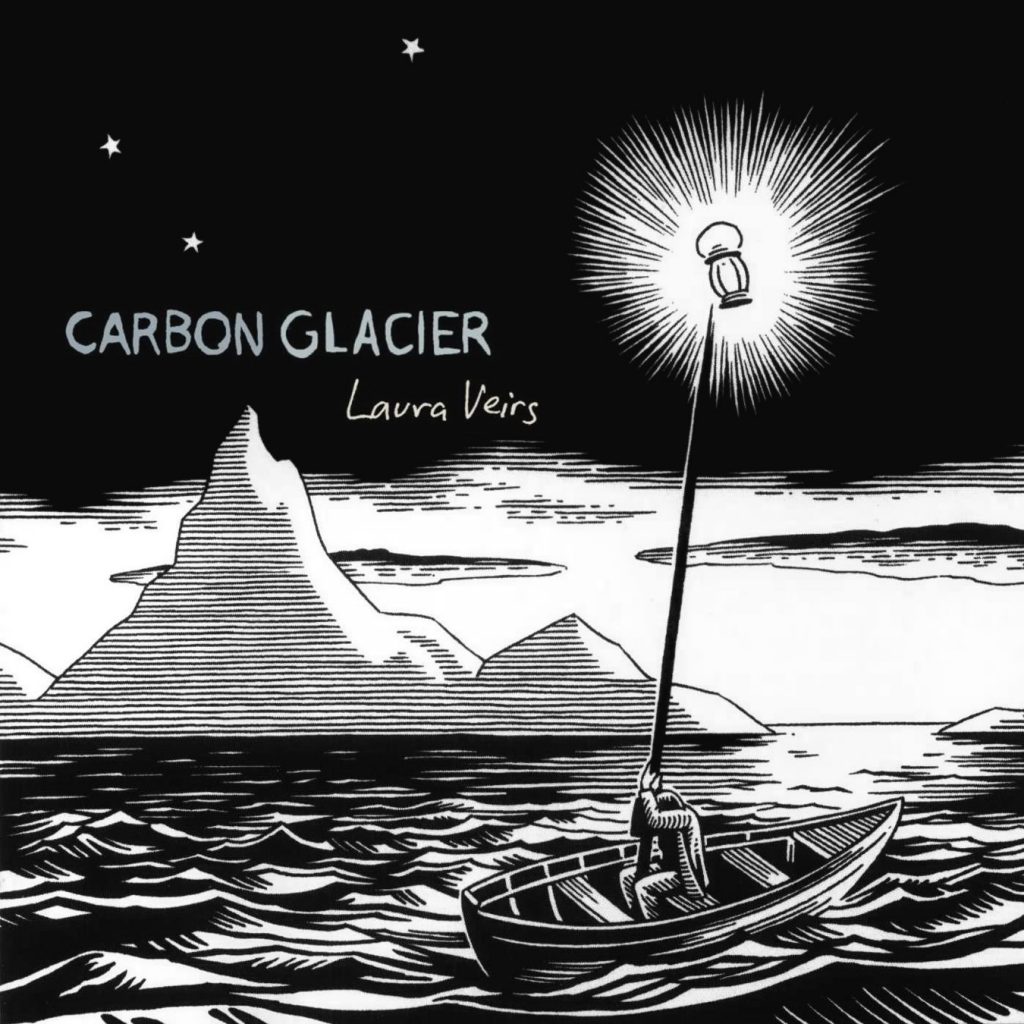

高中时写作文实在是懒得背素材,所以天马行空胡思乱想的写法开始了。但有一篇散文是我绕不过去的坎,不记得是在《语文报》还是某本散文集子里看见这篇《影子》了。当时还以为是“逝水作者”普鲁斯特,但,看看国籍也不至于犯常识性错误。在高中数篇作文里,有三次援引了这一篇哈哈。三年后,看见Laura Veirs的《碳冰河》(Carbon Glacier,2004)封面,于是又将经典意象搬出;再时隔半年,这位波兰作家的大部头小说《玩偶》中国译本上市,虽没有选购,可也算是无形的美好回顾。在这篇短文里,有很多东西可挖掘,其一便是朝圣。然而,四年后的今天,整理笔记本时翻出来看自己抄录的,却觉得文艺得太不像话,现在已经不是做梦的年龄了呐,同学。

影 子

[波兰] 普鲁斯

天上的阳光渐渐熄灭了,地面的薄暮慢慢升起来。薄暮——这夜大军的前哨。这支凶猛的夜大军自古以来就和白日永恒地厮杀着:它总是朝败暮胜、主宰着从日落到日出之间的宇宙,一到白天就全线溃退,躲在隐蔽的地方窥伺着。

它躲在深山峡谷里,城市的窑中,森林密丛间,阴沉的湖泊深处;它隐身在原始的地下岩洞,矿井和壕沟,屋角和墙窟。它慢慢地布开,悄悄地扩散,终于充满各个幽暗的角落。它潜伏在树皮的裂缝里,衣裙的折皱间,躺在最细的砂粒下面。缠在最薄的蛛网中,待机出动。虽然从一个地方把它赶走,那也只不过是暂时的退让,它仍然要选择良宵,重整旗鼓,卷土重来;还要努力夺取新阵地,最后吞没整个时节。当夕阳西坠的时候,夜大军的前哨——薄暮便悄悄地、小心翼翼地从各个隐蔽的地方一队队开出来,布满房子、走廊、门厅和光线微弱的楼梯;从橱柜和椅子背后涌到房间中央,包围帷幔;从明亮的窗口冲上大街,不声不响地袭击墙壁和屋顶,占领制高点,在那里耐心地等待着空中片片彩云进入黑色的纱帐。

过了一会儿,黑暗突然发起全面攻势,从地面直升云天。野兽躺进洞穴,行人各自回屋;生活就像无水的草木,蔫枯凋萎,奄奄一息;景物的颜色和轮廓一齐隐入黑暗中,什么也看不见了。

这时,在华沙的空旷的街道上出现一个奇怪的人形,头上举着小小的火种。他好像专为驱赶黑暗而来,沿着人行道飞速奔跑着,一见路灯,便停了下来,点亮欢悦的灯光,然后就像影子一样消失了。

这样日复一日,年复一年。不论是百花盛开、风和日丽的阳春,还是雷雨交加的七月炎夏,不论是狂风呼啸,尘雾茫茫的深秋,还是雪飘万里的严冬——只要黄昏降临人间,他就跑遍大街小巷,举着火种,点亮灯光,尔后就像影子那样,一晃不见了。

你从哪里来?是何处人氏?你为什么这样自隐,使人们看不见你的容貌,也听不到你的声音?你有妻室和母亲吗?他们是否在时时等待你的归来?你有儿女吗?他们是否常常倚门相待,当你把小小的火种放在屋角以后,就用力爬上你的膝头搂住你的脖子?你有没有一个可以共同欢笑、共同悲伤的朋友?你有没有一个哪怕是仅仅可供聊天的相识?

你总该有一个栖息之处吧?你总该有个留给人家称呼的名字吧?你总该具备人们共有的需求和感情吧?难道你真是一个无声的看不见的幽灵,只在薄暮朦胧中走出来,点亮灯火,尔后就像影子一样隐去?

有人对我说,确有这么一个人,并把他的地址告诉了我。我找到那所房子。询问扫院人。

“有一个点灯人住在这儿吗?”

“有。”

“他的房间在哪儿?”

“喏,就是那间小屋。”

门好像已经上锁。我向窗洞里一望,只有靠墙铺着一张小床,床边有一根长杆子挑着一盏小灯笼——火种。点灯人不在家里。

“请简单告诉我,他是个什么样子。”

“谁晓得他长得啥模样?”扫院人一面回答一面耸耸肩。“我自己也没能好生看个清楚哩!”他补充说:“他白天从来不蹲家里。”

半年后我第二次拜访他。

“喂,点灯人今天在家吗?”

“唉——唉!”扫院人一声长叹说,“不在,永远不在了!他昨天已经入土。他死了。”

扫院人默默沉思。

我打听了一些细节以后,就赶到墓地去。

“看墓人,我想打听一下,昨天下葬了一个点灯人,他的坟在哪儿?”

“点灯人?”他重复了一遍,“谁知他埋在那块土里!昨天一共来了三十位‘游客’。”

“当然,他一定是葬在穷人墓地的。”

“穷人也来了二十五个。”

“不过,他睡的准是白皮棺材。”

“睡白皮棺材的‘游客’也来了十六个呢!”

我到底没能看见他的脸,也没弄清他的姓名,甚至连埋他的一堆黄土也没能找到。他死后给人留下和生前一样的印象:只有在黄昏后才能看见的、一个无声的、不露真相的、像影子一样的人形。

在人生的黄昏时,一代不幸的人在摸索徘徊;一些人在斗争中死去;一些人堕入深渊;种种机缘、希望和仇恨冲击着那些被偏见束缚着的人;在那黑暗泥泞的道路上同样也走着那些给人点亮灯火的人,每一个头上举着火种的人,每一个在自己的旅途上点燃光明的人,尽管没有人承认他的价值,但他总是默默地生活着、劳动着,然后像影子一样消失。