山本文绪的世界

不知不觉,彼岸的花开了。仿佛是不可触摸的梦幻,随风飘来一点香气。现实苦恼是挠人的草,哪怕闭上眼睛也无法安睡,渴望与逃避同进同退,陷在两难之境的人伫立在此岸看着风景,时光与细水长流。不如柳美里那么犀利,不像江国香织那般温情,也不是吉本芭娜娜那种淡淡哀愁式治愈系,山本文绪却是那么本真,像日本女作家中的罂粟,那些恋爱的毒、婚姻的害、成长的痛、生活的苦在稀松平常的语句里一点点挥发,缓慢阅读呼吸自然,越到后头却越不能自已,仿佛那些普通言说命中的全是软肋,仿佛看完了故事仍想活在故事里,是一种瘾。

空想之花

她们不是成功的女子,也不是那么爱做梦的少女。以少女小说家出身的山本文绪最初深受少女漫画的影响,当写作之路越写越窄时,她毅然开始按照个人本愿来创作小说,跳出文本类型与条条框框反而形成了个人特色。赤川次郎在推荐《你肯定会哭》时说“她对于‘人的痛楚’很敏感,这种感性不是单靠磨砺写作就能获得的。”山本文绪并未刻意书写悲情,那些都只是作为故事常态,却在漫不经心的叙说铺展中予以触动。

对梦幻的边缘处理,使得现实写照更加自然。《涡虫》有五个故事,五枚女子,她们有着平凡的人生,普通的烦恼,从某一层面上看她们都处于停滞不前的生活状态,甚至或多或少有着随波逐流、逃避现实的念想。对现实抱以空想,诸如第一篇《涡虫》中那个“下辈子要做涡虫”的愿望,怎么说都是目前并不如意的现状所折射出的需求,仿佛心情不好需要安慰一般见人就说,恨不得让所有人都知道这才是最重要的想法。健康疑虑、恋爱僵局全都是浮云,在可以无限分裂重生的下辈子面前,无趣现实没有一丝可爱,无趣现实不能吸引任何注意力去研究“涡虫的一生究竟是怎样”、“乳腺癌的注意事项具体有哪些”。客观说来,这个“涡虫女”太过偏执,偏执到只关心自我而不顾他人的想法与感受。她将个人假想诉诸口头,却又不在意现实无聊是多么汹涌地将那些白日梦沉默覆没,最终没有任何改变,她继续晃荡继续表达,梦想从不存在,空想丝丝破裂,出口遥不可及。

改变人生的手段有高低之分,靠做梦肯定是最次的一种。在那一本《蓝,另一种蓝》中,山本文绪安排的互换身份梦幻冒险之旅看上去是多么轻盈,多么有诱惑性,如果当初怎样怎样现在会怎样怎样——这种想法在我们每个人的脑海里都有过,选择的不确定性让我们走到了现在,选择的不确定性让未来不可预知。《涡虫》一书中的女人们所处的困境是不作选择,她们停在某一截面,保持着难以言喻的生存力。《裸》是个明证,从“三十四岁,无业”过渡到“三十六岁,无业”没有一点难度,减少交际、购物,减少欲望、需求,这种彻底放松、彻底放下防备卸下束缚的状态是那么舒服,而这一切不过是因为一场离婚所带来的改变。原本可以选择“继续前进”,让一切过去,但这个重归单身的女人为自己按下了长时暂停,浑身上下的剧变让曾经惧怕自己的下属大跌眼镜,也揭开了有些悲伤的潜在事实,这个阶段迟早会过去,那之后,她又披上社会之皮一路向前,毫无畏惧。

说到底,逃避是委婉的处世态度,它并不激烈,最大限度地约束个人与世界的接触交流。《囚徒的困境》给这种情形恰如其分地下了个定义,双方都拼命预测对方的战略,最终却两败俱伤。在两败俱伤之前的暧昧僵持中,惶惶不安的窒息感时刻伴随,渺茫出路的预见感更添压抑。在故事里,这只不过是婚姻与承诺的隐形枷锁,所谓的幸福“不在别处就在这里”其实是个绕不出去的死胡同。

《不在别处就在这里》说的到底是什么?钱和睡眠啊!身为一个家庭主妇还出去打工的目的不过是养家糊口,仿佛将家里上下都计算清楚的只剩下自己了。而一旦金钱压力解决了,她立马会辞掉临时工作,为的是能安稳舒服地睡个饱觉。事情是多么简单。有求必应的人生还会有什么遗憾。

“不知道自己的未来,茫然不安,希望有人告诉自己哪儿做错了,这种心理我不是不明白。伫立在迷雾中,徘徊着迈不出脚步,希望有人告诉自己‘往那边走’,不管是谁都好,这种时候我都有过。”最后一篇《有爱的明天》中的这段独白几乎可以涵盖全书的人物心态,她们或走或停,更多时候是在等着什么,等待一点变化,等待什么都不变。她们不是了不起的女子,离婚失业如此家常便饭,寄人篱下也未尝不可,她们是没有个性的人,处于一种半梦半醒的人生状态,没有任何当下目标和追求,没有任何人生意义和梦想,残酷的现实时刻逼紧,最后,她们缩成了不断重生的涡虫,拥有无限延伸的奇妙人生。

恪守之花

那本“白领物语”《菠萝飘香的彼岸》有着各种狗血的纠葛桥段,也有着逃避现实的情绪,彼岸天堂最终却证明不是那么美好,轻松无忧的生活说来容易,是每个人始终追寻的目标。

而立之年一过,仿佛各种期待都应落到实处。毫无成就的三十岁,尴尬的三十一岁,听上去是那么悲凉。在这不能卖老也不能仗年轻的年岁,个中冷暖惟有自知。《31岁又怎样》真真切切讲述了31个31岁的人生短故事,他们没有多么卓越的成功,也没有起伏的阅历,一切都是那么平平淡淡的。工作,恋爱,婚育,创作,又一年的碎片叠加,孤僻,游戏,欲望,冒险,又一年的心情积淀,在一种单调的怪圈中循环,在没有解药的病症里昏沉。

短短一篇《孤僻》,一针见血地直指现代人际交际的无趣,而孤僻者坦荡地对此说“不”,大多数人喋喋不休聊东聊西是为排解孤独,反正到头来还是孤独,不如始终继续孤独,“与我无关,我要斩断一切”,“不喜欢就不喜欢,我从不祈求别人谅解,也不靠大家生活”,“我只在觉得好笑的时候发笑”,假使每个人都有这种决绝,那世界会变得简单而更无趣,也正是这种决绝,让孤僻成为一剂难以被中和的苦药,它是怪异世界的坚定捍卫者。

“兔子会因寂寞而死。”《兔男》将所有事情毫无保留地说出来,不是为满足倾诉欲,而是为了不让对方疑神疑鬼。可谁知兔男就是兔男,没了贴身又贴心的对象就会活不下去,在一个意外事件后,兔男立马找到了另一个暖床伴儿,这真是个好笑话。

《乐团》是一个凄凉童话,沉浸在音乐中无比幸福,演奏在现实里略微苦涩,三十一岁了,前途渺茫,女子乐团终将解散,沦落到酒吧演奏维生的地步几乎是可以预料到的事情,可那又怎样,只要还能弹吉他,就愿意赴汤蹈火。“乐团终有一天会解散,但音乐将永久流传”,正是如此。短暂人生,漫长之旅,各种犹豫不决、纠结不安此起彼伏,而活下去所需的无非一个小小的或信念或目标的玩意,也许还可以毫无意义,也是一种活法。

人生的故事反反复复,花样翻了又翻。《禁欲》有个让人不禁失笑的决心,“二十一世纪的第一年,我下定决心,今年一整年都不做爱。”可是不难看出,唯有经受过纵欲的洗礼才能安享禁欲的克制,不然那都是随口说说的一碟清心寡欲小菜,毫无挑战性。在这一篇里,有合乎情理的说辞,也有水到渠成的纠缠,然而事情通常都可以如此解决,“一年,只要忍耐一年”,所谓坚持就是胜利,在无所事事的一年也这样坚持下去,那也是一种无趣的胜利。

在三十又老一岁的无奈时日下,又忍下一年,那是一种淡然的胜利。忧烦苦闷皆抛之脑后,没有什么比“那又怎样”更豁达明心的了。就如《三十一岁》中的赞美,“你们不觉得三十出头的女人很棒吗?渐渐有了主见,做事也果断,这个年纪既可以重新开始,也可以继续站在起点上。”这本小书里的31个故事绝不是杂志上的那些心灵鸡汤,有着多么清新的疗伤笔触和凌厉的突转起伏,而更像是一个个美妙绝伦的年段截面,绽放着各种恪守的精彩——继续孤僻,继续旅行,继续感受,继续歌唱,继续写着小说……

禁闭之花

山本文绪几乎是个毫无保留的女人,恋爱了有部小说《恋爱中毒》,结婚了有本散文集《结婚愿望》,离婚了单身了还有这本《然后,我就一个人了》。严格说来,这只是零散日记集,收录三十二岁那一整年的生活琐记,你看,这又像是《31岁又怎样》的另一版本续篇。

一个人生活,没什么出奇的。大多数单身的人不都是一个人生活,而自发自觉渴望一个人生活还算少见。最主要的一点便是,一个人变老是可怕的。如果暂且抛开这个,一个人生活有很多惬意之处,山本小姐在书中就一一描述出,一个人生活后会爱上做家务,一个人生活不需要过分考虑着装与容貌,一个人生活可以爱怎么哼哼就怎么哼哼爱怎么咳嗽就怎么咳嗽,一个人生活可以一切都做自己喜欢的事就好,可以享有彻底的自由,一个人生活可以有一点点小寂寞却更擅长取悦自己。一个人的生活不是每个人都能轻松适应,必有人会宅懒废到一塌糊涂,最终无法自理。

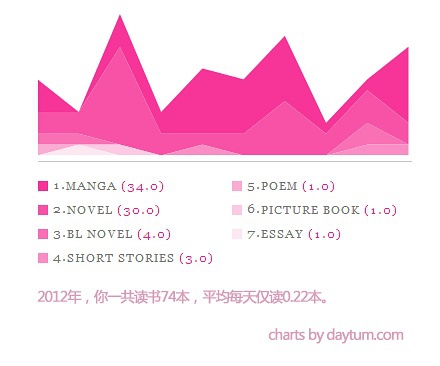

在这一本里记述了一堆日常杂事,山本文绪却并没有过多提及写作相关的想法,更多出现的是正在写什么杂志连载,写完了哪个短篇,看了什么电影和什么书。通篇都呈现出日常化状态,如此流水账也鲜有私隐爆料性质的内容出现,像她本人为胖烦恼、笔名山本之姓来源于幼时很羡慕的女同学、随随便便就以少女小说家出道、努力拿到了很想拿的文学奖之类的八卦早已不是初见。所以说到底,这本《然后,我就一个人了》的阅读价值大约只在为铁杆读者服务了,因为除了略微矫情的“一个人生活”宣言、一部分个人史以及旅行见闻,就没有更实质的料了。当然,一个人生活毫不哀怨却十分乐观豁达的山本小姐所呈现的生活观也异常明确,那就是消耗体力也好,花费金钱也罢,想要总是保持一种“没有理由就是开心”的状态,这是多么激励人心的追求啊!

在本书两次再版过程中所补加的内容,也算是对这种生活追求的一种无情参照。在正篇一月到十二月记事的四年后,她又得了文学奖,又搬了一次家,无可奈何地又老了。八年后,她不再喝酒,不能喝酒,多年之前对身体健康的纵容狠狠地报复了一笔,正如那年十二月的日记标题“纵容我的人是我,逼紧我的人还是我”,而唯一的坚持从未改变过,那便是小说。